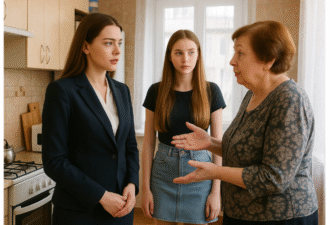

— Оформляй квартиру на меня. Сегодня же. Я это заслужила, а ты — нет, — сказала свекровь так буднично, будто просила передать соль.

Алла даже не сразу поняла, что услышала. У нее в руке застыла кружка, чай успел остыть, и этот нелепый холод вдруг стал единственным понятным в комнате.

— Вы… простите, что? — голос у Аллы вышел ровным, почти учительским. Она сама удивилась этой ровности.

Свекровь — Людмила Петровна — сидела в кресле, выпрямив спину, будто на собрании жильцов. На коленях — сумка, замок повернут наружу. Готовность к бою, аккуратно сложенная в кожзам.

— Ты слышала. Переписываешь квартиру. На меня. И мы закрываем этот неприятный эпизод, — она посмотрела мимо Аллы, туда, где в коридоре топтался Юра. — Юра, скажи ей.

Юра не сказал. Он кашлянул, будто подавился собственной слюной, и отвел глаза.

Алла почувствовала, как внутри поднимается то самое вязкое, знакомое: не злость даже, а отвращение. Как к грязной тряпке, которой пытаются протереть лицо.

— Людмила Петровна, — произнесла Алла медленно, — это квартира моих родителей. Подарок. Документы на мне. Как вы вообще…

— Вот именно, — перебила та. — Подарок. Тебе. Чужому человеку. А я кто? Я мать. Я всю жизнь на сына потратила. Не на тебя.

Алла посмотрела на Юру. Он стоял у стены, как в детстве — когда его ловили на двойке и вызывали родителей. И Алла вдруг ясно увидела: он сейчас не муж. Он — сын. И в комнате их трое, но семьи здесь нет.

— Вон из моего дома, — сказала Алла тихо.

Свекровь подняла брови.

— Это истерика, — с ледяной уверенностью констатировала она. — Ты еще не поняла, как здесь устроено. Ничего, поймешь.

Алла встала, подошла к двери и распахнула ее настежь. Прямо, без театра.

— Вон. Немедленно.

Людмила Петровна поднялась не спеша, как человек, который уверен: последний шаг все равно за ним. У порога она остановилась и обернулась.

— Не ты решаешь. Это пока ты думаешь, что решаешь. Юра, идем.

Юра сделал шаг — и остановился. Пальцы сжались на ремне сумки. Он выглядел жалко и опасно одновременно.

— Мама… — прошептал он. — Давай… не сейчас.

— А когда? Когда она тебя окончательно выжмет? — свекровь усмехнулась. — Пошли.

И они ушли. Дверь закрылась мягко, без хлопка — Людмила Петровна никогда не хлопала дверями, она ставила точки иначе.

Алла осталась в тишине. И эта тишина была не спокойной — она была как след на шее после чужих пальцев: вроде ничего, а дышать неприятно.

Если бы кто-то спросил Аллу, когда все началось, она бы, наверное, вспомнила не свадьбу и не эту дверь. Она бы вспомнила лестничную клетку — и голос у порога.

— Ты могла бы хоть раз надеть что-то приличное, — сказала Людмила Петровна, даже не поздоровавшись.

Голос не громкий. Но такой, что на секунду кажется: сейчас в подъезде выстроятся жильцы и начнут голосование, достойна ли ты заходить.

Алла тогда улыбнулась — по привычке. Вежливо. Как она улыбается родителям учеников, когда те уверены, что их сын гений, а учителя — просто вредные люди.

Юра стоял рядом, растерянный, и пытался выглядеть взрослым. Не получалось.

— Мама, это Алла, — сказал он таким тоном, будто представляет невесту, а оправдывается.

Людмила Петровна протянула:

— Алла-а… Ну проходите.

В квартире пахло жареным луком и каким-то церковным дымком. Странная смесь, от которой хочется одновременно есть и извиняться. Алла еще в коридоре поймала себя на мысли: здесь никто не будет радоваться, что у Юры появилась женщина. Здесь будут оценивать. Взвешивать. Выносить вердикт.

За столом свекровь смотрела на Аллу так, будто сканировала штрих-код.

— Ты… репетитор? — спросила она, отхлебывая чай.

— Преподаватель, — уточнила Алла.

— Ой да ладно, — махнула рукой Людмила Петровна. — Сейчас все преподаватели. Слов красивых понабралось. А толку?

Юра хмыкнул — не то согласился, не то испугался. Алле хотелось пнуть его под столом, но она только сильнее сжала салфетку.

Свекровь говорила не оскорблениями. Она говорила так, будто Алла — временное явление. Ошибка в системе, которую можно исправить нажатием кнопки.

— Клиенты у тебя есть? — продолжала Людмила Петровна. — Или так… по соседям бегаете? Сейчас молодежь любит “самозанятость”. Раньше это называлось: нет нормальной работы.

Алла чувствовала, как у нее разгораются щеки. Не от стыда — от ярости. Но она молчала. Тогда она еще думала: “Ну, первое впечатление. Притерпимся. Главное — Юра хороший”.

После ужина, уже на улице, Алла сказала прямо:

— Она меня унижала.

Юра вздохнул, как человек, которому снова объясняют очевидное.

— Ты не принимай близко. У нее характер такой. Она всех проверяет. Привыкнешь.

Слово “привыкнешь” ударило сильнее, чем все колкости за столом. Потому что в нем не было “я с тобой”. В нем было “терпи”.

Алла посмотрела на Юру и впервые поймала себя на неприятной мысли: “А он вообще умеет защищать? Или он умеет только объяснять, почему защищать не надо?”

Дальше все закрутилось: подготовка к свадьбе, списки гостей, бесконечные звонки, выбор того-сего. Острое притупилось бытом, как нож тупится об раковину.

А потом на свадьбе отец Аллы встал с бокалом и сказал:

— Доченька, мы с мамой подумали… Не хотим, чтобы вы мыкались по съемным. Вот ключи. Ваш дом.

В зале зааплодировали. Кто-то свистнул. Подруги Аллы зашептались: “Ого”. Юра побледнел, потом попытался улыбнуться. А Людмила Петровна… она не улыбнулась вообще. Сидела неподвижно, будто ей только что объявили приговор.

Алла поймала ее взгляд — холодный, тяжелый, с прищуром. В нем было не удивление и не радость. В нем была претензия: “Почему не мне?”

С того дня квартира стала не просто жильем. Она стала фактом, который свекровь не могла переварить.

Алла выбирала занавески, расставляла книги, вешала фотографии. Она искренне верила: если сделать дом уютным, люди вокруг станут мягче. Наивность, которой хватает ровно до первого звонка в дверь.

Людмила Петровна пришла “в гости” через пару недель. Без предупреждения. Как инспекция.

— Неплохо устроились, — сказала она, проходя по комнатам. Пальцами трогала ткань, заглядывала в углы, как будто искала доказательства преступления. — Когда родители все подносят, жить легко.

Алла улыбнулась, снова привычно.

— Мы благодарны, — сказала она.

— А надо было не благодарить, а заслужить, — отрезала свекровь. — В мое время…

И дальше пошло знакомое: как раньше жили хуже, но “правильнее”, как “мы-то всего добивались”, как “сейчас молодежь”.

Юра ходил за матерью хвостом и молчал. Иногда пытался вставить что-то нейтральное: “Мам, ну не начинай”. Но звучало это так, будто он просит кота не царапать диван.

Визиты стали регулярными. Раз в месяц. Потом раз в неделю. Людмила Петровна заходила как к себе: могла переставить чашки, могла открыть шкаф и сказать:

— У тебя тут бардак.

Алла сначала злилась, потом устала злиться. Усталость — это когда ты понимаешь: человек не меняется. Он просто продолжает, пока ему не дадут по рукам.

Юра каждый раз говорил одно и то же:

— Не накручивай. Она не со зла. Она просто такая.

Алла однажды не выдержала:

— Если человек “просто такой”, это не значит, что он имеет право топтаться по другим.

Юра раздраженно выдохнул:

— Алла, ну ты же умная. Зачем раздувать?

“Раздувать”, — подумала Алла. — То есть когда меня давят — это не давление. Это я “раздуваю”.

Первый настоящий взрыв случился за обедом.

Людмила Петровна, как всегда, говорила о прошлом:

— Я в вашем возрасте жила в комнатушке, — рассказывала она, намазывая масло на хлеб. — И ничего. А вы тут… как баре. И главное — за что?

Алла резко поднялась, стул скрипнул. Юра дернулся.

— Хватит, — сказала Алла. — Прямо сейчас.

Свекровь подняла глаза, как начальница, которую перебили.

— Что “хватит”?

— Хватит приходить и считать, что вы имеете право оценивать, достоин ли человек жить в своей квартире. Если вам не нравится — не приходите.

Юра открыл рот, но не нашел слов. Людмила Петровна медленно положила нож.

— Ты забываешься, — сказала она тихо. — Я мать твоего мужа.

— А я жена вашего сына, — ответила Алла. — И это мой дом.

Свекровь встала резко.

— Пойдем, Юра.

Юра опять сделал то, что делал всегда: метнулся между ними, как мокрая тряпка между огнем и водой.

— Мам, давай… ну Алла… — он попытался улыбнуться, как будто это семейная шутка.

Алла посмотрела на него и поняла: сейчас она либо проглотит, либо изменится. Третьего не дано.

Людмила Петровна ушла, на этот раз хлопнув дверью громко — на показ. Юра выскочил за ней. Алла осталась на кухне одна, с грязной тарелкой и дрожащими руками. Слезы пошли не от жалости, а от бессилия: она впервые сказала “нет” — и вдруг увидела, что рядом никого.

После этого в квартире поселилась тишина. Не уютная, а тяжелая. Юра ходил мрачный. Мог не разговаривать полдня. Алла тоже молчала. Они будто стали соседями, которые терпят друг друга ради аренды.

И вот — то самое утро, когда свекровь пришла “помириться” и потребовала переписать квартиру.

Вечером Юра ворвался домой, как человек, которому дали команду “фас”. Портфель бросил в прихожей, куртку не повесил.

— Что ты ей устроила? — голос у него сорвался на высокое. — Она мне звонила, рыдала! Ты ее унизила, выгнала!

Алла стояла в коридоре и вдруг поймала себя на странном спокойствии: ей было уже не страшно. Ей было мерзко.

— Она требовала квартиру, Юра.

Юра дернулся, будто его ударили.

— Не неси ерунду. Мама на такое не способна.

— Способна. И сказала это прямо.

Юра подошел ближе. В его глазах блеснуло что-то новое — злое, чужое.

— Ты всегда все переворачиваешь. Тебе лишь бы конфликт, — процедил он. — Мама хотела как лучше. Она о нас думает.

— О нас? — Алла усмехнулась. — Она думает о себе. А ты… ты просто боишься ей сказать “нет”.

— Замолчи, — резко сказал Юра. — Не смей так говорить о моей матери.

Алла смотрела на него и понимала: в эту секунду она теряет мужа, даже если он физически стоит перед ней. Потому что выбирать надо было давно, а он выбирал всегда одно и то же.

На следующий день Алла поехала к Лене. Лена жила в панельке на другом конце города, курила на кухне при открытом окне и всегда говорила так, как будто не умеет шептать.

— Переписать квартиру? — Лена откинулась на спинку стула. — Слушай, это не просто наглость. Это диагноз.

— Юра мне не верит, — сказала Алла.

— Он не тебе не верит. Он ей верит. Понимаешь разницу? — Лена прищурилась. — Такие мамы растят не мужиков. Они растят продолжение себя. Ты там лишняя.

Алла попыталась улыбнуться, но улыбка не вышла.

— Что мне делать?

Лена затушила сигарету.

— Фиксировать все. Разговоры, сообщения, записки, что угодно. И не жди, что она успокоится. Такие не уходят, пока не откусят кусок.

Эти слова прозвучали слишком точно, чтобы их можно было забыть.

И действительно — через несколько дней началось странное.

Сначала Алла заметила во дворе женщину в платке, которая слишком внимательно смотрела на окна. Потом у подъезда ее остановил худой мужчина и начал расспрашивать про квартиру — как бы между делом, “по линии ЖЭКа”. Когда Алла попросила удостоверение, он замялся и быстро ушел.

А вечером на коврике под дверью лежала записка, написанная размашистым почерком:

“Дом не твой. Ты здесь чужая. Уйди сама, пока не поздно.”

Алла прочитала и почувствовала, как по спине пробежал холодок. Записку она не выбросила. Спрятала в ящик стола. Как улику. Как напоминание себе: это уже не разговоры на кухне. Это атака.

На следующий день позвонил отец.

— Аллочка, Юра мне звонил, — сказал он осторожно. — Говорит, вы ругаетесь. Ты бы… ну, ты бы подумала…

— Пап, она хочет квартиру, — перебила Алла.

На том конце повисла пауза.

— Понял, — сказал отец наконец, и голос у него стал другим: сухим, деловым. — Это уже не семейные “обиды”. Я узнаю, что они там замышляют.

Отец у Аллы был юрист старой школы: если он говорил “узнаю”, это означало, что через пару дней у него будет информация, от которой хочется сесть.

Он позвонил через три дня.

— Алла, слушай внимательно, — сказал он. — Людмила Петровна подала заявление. Она собирается идти в суд. Пишет, будто квартира куплена на ее деньги, которые она якобы передавала Юре. Пытается доказать “долю”.

Алла на секунду перестала дышать.

— Но это же ложь…

— Конечно. Но ложь, оформленная бумагами и свидетелями, иногда живет дольше правды. Будь готова к грязи.

Алла повесила трубку и долго стояла в кухне, глядя на окно. На улице шел мокрый снег, дворники лениво скребли асфальт, жизнь вокруг была обычной — и от этого становилось еще страшнее. Потому что война, оказывается, прекрасно помещается в обычный двор и обычный подъезд.

Юра в тот вечер не пришел ночевать. Сообщение было коротким: “Останусь у мамы. Не начинай”.

Алла посмотрела на экран, и внутри что-то щелкнуло — не больно даже. Как выключатель. Словно ее психика сказала: “Хватит. Теперь по-другому”.

Через неделю принесли конверт. Курьер отдал под подпись, даже не глядя в глаза.

Алла вскрыла конверт прямо в прихожей. Внутри была повестка.

Бумага оказалась удивительно тяжелой. Не по весу — по смыслу. Алла прошла на кухню, села, положила повестку на стол и вдруг поняла: дальше назад дороги нет. Это уже не конфликт со свекровью. Это не “трудный характер”. Это официальная попытка выдавить ее из собственной жизни.

Она подняла взгляд на дверь, за которой обычно появлялся Юра. И поймала себя на мысли: “А если он придет не как муж — а как свидетель против меня?”

Алла медленно сложила повестку, убрала в папку и впервые за все время не заплакала. Она только выдохнула — и услышала, как в подъезде кто-то остановился у ее двери. Тяжелые шаги. Пауза. Тихий шорох, будто что-то кладут на коврик.

Алла встала, подошла к двери, но не открыла.

Алла подождала минуту, прежде чем открыть дверь. В подъезде пахло мокрой тряпкой и чужими духами — так всегда пахнет, когда кто-то постоял у твоей двери и ушёл, не позвонив. На коврике лежал тонкий пакетик из файла, а внутри — лист, сложенный вдвое.

Она развернула бумагу и увидела распечатку: фотография её подъезда, её двери, и подпись шариковой ручкой:

«Ключи можно подобрать. Подумай».

Не “поймёшь”, не “пожалеешь”. А спокойно, деловито: “можно”. Как будто речь про доставку или ремонт смесителя.

Алла закрыла дверь на оба замка и ещё раз повернула ключ — не потому что это поможет, а потому что рукам надо было чем-то заняться, чтобы не трястись.

На кухне она достала папку. Повестка. Записка. Теперь ещё это. Всё в одну стопку, аккуратно. Когда жизнь разваливается, особенно хочется порядка в бумагах.

Телефон завибрировал: “Юра”.

— Ты дома? — спросил он сухо, без приветствия.

— Дома.

— Я заеду. Нам надо поговорить.

Алла не спросила “о чём”. И так ясно. У них в последнее время вообще всё стало ясным — только от этого легче не становилось.

Юра пришёл через полчаса. Вошёл как в чужую квартиру: быстро, без взгляда по сторонам, будто боялся, что стены начнут спрашивать.

— Мама сказала, ты её в прокуратуру потащить собираешься, — начал он сразу. — Ты совсем?

Алла смотрела на него и думала, что у него изменилось лицо. Раньше он был просто мягкий. Теперь он стал жёсткий — но не от силы, а от чужой воли. Как пластилин, который застыл не своей формой.

— Я собираюсь защищаться, Юра. Она подала в суд.

— Она защищает меня! — он повысил голос. — Она считает, что ты… что ты нечестно…

Алла положила перед ним распечатку из файла.

— Это тоже “защищает”? У двери моей? У тебя вообще есть глаза?

Юра взглянул — и на секунду замер. Но только на секунду, как человек, который увидел неудобный факт и тут же решил, что факта не было.

— Это не её… Это кто-то из соседей, может. Ты всегда всё сваливаешь на неё.

— На неё сваливается то, что она сама делает.

— Ты хочешь разрушить семью! — выкрикнул он.

Алла усмехнулась.

— Семью? Юра, у нас нет семьи. У нас есть ты, твоя мама и я — как досадная помеха. И квартира как приз.

Он ударил ладонью по столу.

— Ты обязана учитывать, что она — моя мать!

— А ты обязан учитывать, что я — твоя жена. Был.

Слово “был” она сказала спокойно, но оно упало между ними тяжёлым предметом. Юра моргнул, как будто ему в лицо прилетела пыль.

— Ты что, угрожаешь разводом? — процедил он.

— Я не угрожаю. Я констатирую. Ты в суде на чьей стороне будешь?

Юра сглотнул. На лбу проступила злость — настоящая, мужская, только направленная куда надо: не на мать, а на ту, кого проще сломать.

— Я не пойду против мамы, — сказал он наконец. — Никогда.

Алла кивнула. Всё. Теперь стало даже легче: когда диагноз поставлен, перестаёшь надеяться на чудо.

— Тогда собирай вещи, — сказала она.

Юра вскочил.

— Ты не имеешь права!

— Имею. Это моя квартира. И ты сейчас в ней только потому, что я тебя сюда пустила.

Он стоял, тяжело дыша, и вдруг улыбнулся — противно, не его улыбкой.

— Ты думаешь, всё так просто? Мама сказала, у неё есть люди. Она тебя так просто не оставит.

Алла подняла взгляд.

— Передай ей: я тоже не оставлю.

Юра ушёл, хлопнув дверью так, как хлопают подростки, когда не могут доказать. Алла снова закрыла на оба замка и в этот раз почувствовала: страх ушёл, осталась концентрация.

На следующий день она поехала к отцу. Он встретил её без лишних слов, налил чай, открыл папку.

— Так, — сказал он, пролистав бумаги. — Суд они уже запустили. Теперь нужно думать на два шага вперёд.

— Она будет давить через “психушку”, — сказала Алла, и сама удивилась, как спокойно это произнесла.

Отец поднял глаза.

— Уже слышала?

— Да. Она не остановится.

Он помолчал и кивнул.

— Тогда делаем так. Во-первых, заявление в полицию по факту угроз. Во-вторых, фиксируешь всё: звонки, сообщения, визиты, свидетелей. В-третьих, я попробую поднять её прошлые истории. Такие люди редко начинают с чистого листа.

Алла вспомнила женщину в платке, мужчину “из ЖЭКа”, записку. Это было похоже на театр, где режиссёр один и тот же много лет.

— И ещё, — сказал отец. — Квартиру пока не оставляй пустой. Если будет попытка подлога — проще, когда ты на месте.

Алла вернулась домой ближе к вечеру. Во дворе заметила ту же женщину в платке. Та стояла у лавочки и делала вид, что смотрит на голубей. Но взгляд был на Алле.

Алла подошла прямо.

— Вы что тут делаете?

Женщина вздрогнула.

— Да я… я просто… гуляю.

— Вы каждый день “гуляете” у моего подъезда?

— Мне тут удобно.

— Удобно для чего? Передать привет Людмиле Петровне?

Женщина побледнела. Её рука судорожно сжала пакет.

— Я не знаю, о чём вы…

— Тогда передайте ей другое: если ещё раз у моей двери окажется записка — я покажу в суде и вас, и её. И объясню, зачем вы здесь.

Женщина развернулась и ушла так быстро, будто голуби были не единственными свидетелями.

Алла поднялась наверх и впервые за долгое время почувствовала не бессилие, а злую, холодную уверенность: если играть в грязь, она тоже научится.

Суд назначили через неделю. До этого Алла жила как на пружине: телефон всегда в руке, документы всегда рядом, сон рваный. Самое неприятное было в том, что внешне всё оставалось обычным: магазин, работа, подъезд, маршрутка. И только внутри — вой сирены.

На третий день ей позвонила соседка Валентина — сухонькая, бывшая библиотекарша, которую Алла до этого знала только по здрасьте.

— Аллочка, — сказала она, и в этом “Аллочка” не было ласки, было участие. — Я видела, как к тебе тут ходят. Ты держись.

— Вы про женщину во дворе?

— И про неё, и про других. Я эту Людмилу Петровну знаю. Она в своё время пыталась одну квартиру на себя провернуть через знакомых. Не вышло, но шуму было… — Валентина усмехнулась. — Она любит чужое.

— Почему вы мне это говорите?

— Потому что ты одна. А одной тебя они и будут давить. Я могу свидетельствовать. И ещё… — она замялась. — Есть кое-что.

— Что именно?

— Приходи вечером. У меня дома поговорим.

Алла пришла к Валентине в восемь. У той была аккуратная маленькая кухня, тюль, сушилка у батареи, стопки книг — жизнь, в которой всё на месте, потому что иначе уедешь крышей.

Валентина достала из шкафа конверт.

— Мне это принесла одна женщина. Она когда-то была в одной компании со свекровью, когда та пыталась жильцов “переселять”. Здесь копии старых договоров, доверенностей, заявления. Это не прямое доказательство по твоей квартире, но это — портрет. Судьи такое видят.

Алла взяла бумаги, перелистнула. Фамилии, подписи, даты. Привкус прошлого — грязного, но настоящего.

— Почему вы раньше молчали?

— Потому что люди боятся, — спокойно ответила Валентина. — А потом становится поздно. Я не хочу, чтобы тебе стало поздно.

Алла вышла от неё с ощущением, что у неё появилась опора. Не Юра. Не “муж”. А чужая, пожилая, строгая женщина. И это было унизительно и спасительно одновременно.

Судебный зал был маленький, сырой, с запахом бумаги и чужих нервов. Людмила Петровна пришла в строгом костюме, с уложенными волосами и выражением “я здесь не прошу — я требую”.

Рядом с ней сидел Юра. Не рядом с Аллой. Не “между”. Рядом с матерью.

Алла увидела это и вдруг почувствовала пустоту. Даже злость ушла. Осталась ясность.

Свекровь говорила уверенно:

— Я передавала сыну деньги. На квартиру. Он скрывал, что оформил на жену. Я считаю это мошенничеством. Я прошу признать моё право…

Судья слушал без интереса, делая пометки. Отец Аллы встал, спокойно предъявил выписки, счета, документы о дарении.

— Ваша честь, — сказал он, — никаких поступлений от истицы не было. Ни переводов, ни расписок. Это голословно. При этом имеются признаки давления: угрозы, вмешательство третьих лиц, попытки воздействовать на ответчицу.

Алла достала папку и положила на стол распечатку угрозы и записки, заявление в полицию, фотографии “наблюдателей” во дворе.

Людмила Петровна на секунду потеряла контроль: губы дернулись.

— Это всё инсценировка, — резко сказала она. — Она психически нестабильна! Она может сама себе…

Судья поднял взгляд.

— Вы сейчас делаете серьёзное заявление, — сухо сказал он. — Подтверждения есть?

Свекровь замялась. И в эту паузу вошла Валентина. Её вызвали как свидетеля.

— Я знаю Людмилу Петровну много лет, — сказала Валентина спокойно. — И могу сообщить суду, что она уже предпринимала попытки завладеть чужим жильём. У меня есть документы. И я видела, как у подъезда Аллы дежурили люди, связанные с истицей.

Людмила Петровна побледнела так, будто из неё выпустили воздух. Юра уставился на стол.

Судья попросил документы, пролистал. Лицо осталось нейтральным, но нейтральность бывает разной. Эта была холодной.

Через двадцать минут судья огласил решение: в иске отказать. Квартира остаётся за Аллой.

Алла не испытала радости. Только облегчение. Как будто с её груди сняли плиту — и оказалось, что под плитой она уже давно не живая, а просто функционирует.

У крыльца суда Юра догнал её.

— Ты довольна? — спросил он хрипло. — Ты уничтожила мою мать.

Алла посмотрела на него внимательно, как на чужого человека, который почему-то решил, что она ему что-то должна.

— Я защитила себя, Юра. А твоя мать уничтожает себя сама. Только ты всё время подставляешь ей спину, чтобы она выглядела приличнее.

— Ты не понимаешь… — он моргнул. — Она одна меня растила…

— И вырастила так, что ты взрослый мужик, а выбираешь всегда её. Не семью. Не жену. Её.

Юра резко приблизился.

— Ты пожалеешь.

Алла даже не отступила.

— Я уже пожалела. О том, что вышла за тебя.

Он застыл, будто его ударили. Потом развернулся и ушёл к машине матери.

Алла стояла и смотрела им вслед, пока они не исчезли. И вдруг поняла: именно сейчас стало по-настоящему страшно. Потому что суд — это только официальный этап. А есть ещё человеческая злоба, которой закон не всегда мешает.

Через два дня ночью Алла проснулась от шороха у двери. Тихого, упорного. Как будто что-то царапают.

Она встала, босая, подошла к глазку. Темнота. Но внизу, у замка, мелькнула тень.

Алла не стала кричать. Она включила свет в прихожей, громко и резко, чтобы было слышно. Потом взяла телефон и набрала 112.

— Полиция, — сказала она чётко. — У меня пытаются вскрыть дверь. Адрес такой-то.

Шорох прекратился. Тень исчезла. Через пять минут во дворе хлопнула дверца машины.

Полиция приехала через сорок. С привычным лицом “опять вы со своими”.

— Следов взлома нет, — заявил один, посветив фонариком. — Может, показалось?

Алла показала фотографии царапин на замке — свежих, ровных.

— Не показалось, — сказала она. — Я подаю заявление. И добавляю к предыдущему.

Они переглянулись. Один вздохнул, достал бланк. Вздох был не от сочувствия — от работы. Но Алле было всё равно. Ей нужны были бумажные следы.

Утром позвонил отец.

— Людмила Петровна пошла ва-банк, — сказал он. — Она пытается оформить на тебя заявление о “неадекватности”. Но я уже поговорил с людьми. Не так всё просто. И да, мы подаём в прокуратуру по факту давления и попыток мошенничества.

Алла молчала, глядя на светлую кухню, на чашку, на крошки на столе. Быт всегда выглядит особенно мерзко, когда рядом угроза.

— Пап, — сказала она наконец, — я устала.

— Устанешь потом, — спокойно ответил отец. — Сейчас держись. Конец рядом.

Через месяц Людмилу Петровну вызвали на допрос. Всплыли старые истории, где фигурировали “доверенности”, “подписи”, “ошибки регистратора”. Там, где она раньше проходила “просто активной женщиной”, теперь стала выглядеть как человек с устойчивым интересом к чужому.

Юра метался. Писал Алле ночью: “Давай поговорим”. Потом исчезал на неделю. Потом снова: “Ты же понимаешь, я между двух огней”. Алла читала и не отвечала. Внутри у неё уже не было силы на их старые круги.

Однажды он всё-таки пришёл. Постучал тихо — как будто боялся, что дверь сама его прогонит.

Алла открыла, не приглашая.

Юра стоял с потерянным лицом.

— Маму могут посадить, — сказал он сдавленно.

— Могут, — ответила Алла.

— Ты этого добивалась?

Алла посмотрела на него и вдруг почувствовала жалость. Не к нему даже — к тому, что он так и не стал взрослым.

— Я добивалась, чтобы от меня отстали, Юра. Если для этого нужно, чтобы твою маму остановили органы — значит, так.

Юра шагнул ближе, голос дрогнул.

— А мы? Мы совсем всё?

Алла выдержала паузу. Не театрально — просто потому что внутри было пусто и нужно было найти честные слова.

— Мы закончились тогда, когда ты сказал: “Я никогда не пойду против мамы”. Я всё услышала.

Юра опустил глаза.

— Я… я не знаю, как иначе.

— Вот именно, — сказала Алла. — Ты не знаешь. И это не моя работа — тебя переделывать.

Он постоял, будто хотел обнять, но не решился. Потом развернулся и ушёл. На этот раз без угроз, без хлопка. Ушёл так, как уходят люди, которые проиграли не суд, а себя.

Алла закрыла дверь и поймала себя на том, что ей… спокойно. Больно — да. Пусто — да. Но спокойно.

Вечером пришла Валентина. В руках — пакет с домашней выпечкой.

— Не вздумай тут развалиться, — сказала она с порога. — Ты теперь свободная. А свобода — штука не романтическая. Она бытовая. Надо жить.

Алла усмехнулась.

— Мне бы сейчас вообще ничего не надо. Только тишины.

— Тишина будет, — коротко ответила Валентина. — Но ты не привыкай к ней как к наказанию. Пусть будет как отдых.

Они сидели на кухне. Валентина рассказывала про соседей, про дом, про то, как люди любят смотреть чужие трагедии из-за занавески. Алла слушала и впервые за долгое время не чувствовала себя в одиночной камере.

Поздно ночью Алла подошла к окну, открыла створку. С улицы пахло сыростью, выхлопами и мокрым асфальтом — нормальная современная Россия, где жизнь не делится на красивое и некрасивое, она просто есть.

В груди было пусто. Но пустота — это тоже место. Туда может вернуться дыхание.

Алла закрыла окно, посмотрела на свой дом — не на квадратные метры, а на пространство, которое она отстояла. И подумала без пафоса, без обещаний: “Теперь — по моим правилам”.

И впервые за много недель она легла спать без того, чтобы прислушиваться к шагам за дверью.

Конец.

Залил моторное масло в фильтр — убил двигатель

Залил моторное масло в фильтр — убил двигатель