Теперь это пятно служило ей точкой опоры. Когда становилось совсем невмоготу, когда спина деревенела от бесконечных наклонов, а в висках начинало стучать, она просто брала жесткую губку и терла этот круг.

Ей казалось, что если она сможет оттереть эту грязь, то и все остальное в жизни как-то само собой очистится.

Из спальни, пробиваясь сквозь шум закипающего чайника, донеслось привычное, тягучее, с нотками капризного ребенка:

— Ле-ен… Ну ты где там? Подушку поправь. Сбилась вся, комками пошла, спасу нет.

Елена выдохнула. Не громко, чтобы он не услышал, а так, будто из легких выпустили последний воздух, оставив внутри вакуум. Вытерла мокрые, покрасневшие от воды руки о передник — старый, махровый, с выцветшими вишнями, который она носила уже лет десять. Пошла.

В коридоре пахло пылью и старой верхней одеждой. В спальне запах был другой — густой, тяжелый.

Пахло лекарствами, разогревающей мазью с ядом гюрзы, немытым телом и той особенной, кислой духотой, которая бывает только в комнатах, где окна заклеивают малярным скотчем еще в середине октября, боясь малейшего сквозняка.

Анатолий лежал на спине, уставившись в потолок, где желтело пятно от давней протечки. Лицо у него было страдальческое, обвисшее, щеки расплылись по наволочке, как тесто, забытое хозяйкой на столе.

— Что опять? — спросила она тихо, прислонившись плечом к дверному косяку.

Дверь в спальню всегда немного заедала — дом давал усадку, геометрия плыла. Чтобы закрыть её плотно, нужно было с усилием приподнять ручку вверх. Но сейчас дверь была распахнута.

Она всегда была распахнута последние полгода, чтобы Елена могла услышать каждый его стон, каждый вздох, каждую просьбу.

— Спину ломит, — прохрипел он, даже не повернув головы в её сторону. — И пить дай. Только не из графина, там ледяная. Разбавь кипятком. От холодной у меня в боку колет, сил нет.

Елена подошла к кровати. Привычно, отработанным движением поднырнула рукой под его шею — тяжелую, влажную от пота. Рывком приподняла его, взбила подушку другой рукой. Он был грузным.

За шесть месяцев своей загадочной «болезни» он не исхудал, как бывает с лежачими, а наоборот — раздался вширь, обрюзг, словно растекся по дивану, заполнив собой все пространство.

Врачи в поликлинике только разводили руками и прятали глаза: «Анализы у вашего супруга — хоть в космос запускай. Гемоглобин, сахар, кардиограмма — все в норме. Но возраст, знаете ли… Психосоматика. Неврология — дело темное. Если пациент говорит, что ноги не держат — значит, сигнал не проходит. Ухаживайте, покой нужен».

— Завтра сиделка придет, — сказала Елена, подавая ему чашку с теплой водой. Чашка была его любимая, с отбитой ручкой и надписью «Глава семьи». Другую посуду он не признавал. — Галина Петровна. Женщина серьезная, с медицинским прошлым, рекомендации хорошие.

Толик поперхнулся водой. Вода пролилась на подбородок, на ворот застиранной футболки. Он закашлялся картинно, с надрывом, переходящим в тонкий сип.

— Чужую бабу… в дом? — отдышавшись, он вытер губы тыльной стороной ладони и посмотрел на жену взглядом побитой собаки. — Денег у нас куры не клюют? Или тебе мужа родного сложно стаканом воды напоить? Бросаешь меня?

— Я не бросаю, Толь. Мне на работу выходить надо. Начальник звонил, сказал, либо выхожу, либо пишу заявление. А до пенсии мне еще два года стажа добрать надо. Иначе будем оба на твою минималку сидеть. Лекарства нынче дорогие.

— Дорогие… — передразнил он, отворачиваясь к стене. — На муже экономишь.

Елена промолчала. Она не стала говорить, что деньги на оплату Галины Петровны — это не зарплата, которой едва хватит на еду и коммуналку. Это её «зубная заначка».

Деньги, которые она три года откладывала на два моста и три металлокерамические коронки. Теперь зубы придется отложить. Может быть, навсегда. Главное — сохранить работу, сохранить ощущение, что она еще нужна кому-то, кроме этого душного дивана.

На работе, в бухгалтерии ЖЭКа, пахло сухой бумагой, дешевым растворимым кофе и озоном от старого ксерокса. Для Елены этот запах был слаще любых французских духов. Это был запах свободы.

Она сидела за своим столом, заваленным ведомостями, и чувствовала, как разгибается спина. Здесь никто не стонал, не просил поправить одеяло, не требовал протертой еды.

— Лен, ты чего в одну точку смотришь? — окликнула её Светочка, молоденькая кадровичка, вечно жующая мятную жвачку. — Случилось чего? Или Анатолий Борисович опять?..

Елена вздрогнула и машинально поправила пуговицу на блузке. Пуговица висела на одной ниточке, все руки не доходили пришить, и этот риск — оторвется сейчас или позже — странным образом отвлекал от тревоги.

— Нормально все, Свет. Сиделку наняла. Переживаю просто. Чужой человек в квартире.

— Ой, ну и правильно! — Светочка махнула рукой с длинными, кислотно-зелеными ногтями. — Ты себя совсем загнала. Серая стала, одни глаза остались. А мужики, они такие… Любят, когда вокруг них пляшут. Мой вон, когда температура тридцать семь и два, завещание писать садится.

Елена слабо улыбнулась. Сравнение было некорректным. Её Толик лежал полгода. Но объяснять ничего не хотелось.

Камеру она купила не из подозрительности к мужу. Ей просто было страшно оставлять Галину Петровну одну.

Мало ли. Вдруг начнет таскать продукты? Сахар нынче дорогой, гречка тоже, да и банка с кофе убывает подозрительно быстро.

Или, не дай бог, обидит его, лежачего. Он же беспомощный, как младенец. Вредный, язвительный, но свой. Тридцать пять лет вместе. Это не вычеркнешь.

Маленький черный кубик с глазком объектива она спрятала на полке с книгами, за томом «Энциклопедии домашнего хозяйства» 1964 года. Корешок у книги был удачно надорван, и камера идеально вписалась в эту прореху, сливаясь с темным переплетом.

День прошел как в тумане. Цифры в отчетах прыгали, строки разъезжались. Елена то и дело поглядывала на телефон, ожидая звонка от сиделки. Но телефон молчал.

Домой она почти бежала. Не заходя в магазин, проигнорировав очередь за свежим хлебом. В сумке лежал пакет кефира и двести грамм «Докторской» — побаловать его, страдальца.

В квартире было неожиданно тихо. Галина Петровна сидела на кухне, пила чай из своей собственной кружки (принесла с собой, побрезговала хозяйской) и решала сканворд.

— Спит ваш, — сказала она, даже не подняв головы от журнала. — Поел, поворчал, что суп недосолен, и уснул. Тяжелый характер у мужчины, требовательный.

Елена виновато улыбнулась, снимая пальто:

— Болеет ведь. Измучился сам и нас измучил.

— Ну да, ну да, — неопределенно протянула сиделка, и в этом «ну да» Елене послышалось что-то странное. То ли насмешка, то ли жалость.

Когда Галина ушла, Елена не пошла сразу в спальню. Она опустилась на табурет у кухонного стола, чувствуя, как гудят ноги. Достала ноутбук — старенький, тяжелый, гудящий вентилятором как трансформаторная будка — и вставила карту памяти.

Ей нужно было просто убедиться, что все в порядке. Что его кормили, что его переворачивали.

На экране возникла их спальня. Серый, зернистый свет пасмурного дня.

Вот Галина Петровна входит в кадр, поправляет одеяло. Движения у неё резкие, профессиональные. Вот она дает ему лекарство с ложки. Толик кривится, что-то выговаривает ей, машет рукой. Галина спокойно, без злобы, что-то отвечает и уходит.

Елена уже хотела выключить запись, успокоенная. Сердце начало биться ровнее. Все хорошо. Сиделка справляется.

Но тут видео дернулось.

В кадре, в тишине пустой комнаты, одеяло вдруг зашевелилось. Анатолий, её бедный, немощный Толик, который полгода стонал от боли при попытке просто повернуть голову, вдруг откинул одеяло.

Резко. Рывком.

Елена приблизила лицо к монитору, щурясь. Может, показалось? Может, помехи?

Анатолий спустил ноги с дивана. Не сполз мучительно, опираясь на локти, а спрыгнул. Почесал поясницу. Встал во весь рост.

Он прошелся по комнате. Походка была уверенная, упругая, хозяйская. Сделал пару наклонов в стороны, разминая бока. Присел — глубоко, полностью сгибая колени, и легко выпрямился.

Елена смотрела на это, и ей казалось, что она сходит с ума. Это не мог быть её муж. Это был какой-то двойник.

Анатолий подошел к комоду, где Елена в глубине бельевого ящика прятала от него сигареты (врачи категорически запретили!). Уверенным движением выдвинул ящик, пошарил рукой, достал пачку. Вытряхнул одну, понюхал жадно, но закуривать не стал — видимо, побоялся запаха. Сунул сигарету за ухо.

Потом он вытащил из-под матраса телефон. Свой, кнопочный, старый, про который он говорил, что тот «совсем сдох и зарядку не держит».

Набрал номер. Быстро, по памяти.

Звук на записи был глухой, как из бочки, но Елена выкрутила громкость на максимум.

— Алло, кисуля? — голос мужа звучал бодро, с той самой мерзкой, масляной интонацией, которую Елена не слышала уже лет двадцать, наверное, с тех пор, как он ухаживал за ней самой. — Да нормально все. Церберша моя на работу свалила. Наконец-то. Сиделку наняла, прикинь? Во дура старая, а?

Елена почувствовала, как в груди не екнуло, не оборвалось, а стало вдруг очень пусто. Словно кто-то вычерпал ложкой всё тепло, оставив только ледяную корку. Она сидела и смотрела на знакомое до каждой морщинки лицо, которое теперь казалось маской.

— Да лежу, отдыхаю, — продолжал Толик, вальяжно прохаживаясь по комнате. — А че мне? Кормят, поят, горшки выносят. Я ей вчера так застонал, она чуть скорую не вызвала, побелела вся.

Актёр, скажи? Станиславский нервно курит! Ты мне, кстати, когда пирожков передашь с капустой? А то эта меня одними кашами постными пичкает да супами на воде, сил нет уже, скоро реально ноги протяну с такой диеты.

Он засмеялся. Смех был неприятный, каркающий, самодовольный.

— Ну всё, давай, целую во все места. Вечером не звони, она припрется, будет опять со своим давлением носиться и кефиром поить. Люблю, ага. Жди. Скоро выберусь.

Он бросил телефон под подушку, потянулся так, что хрустнули суставы, и юркнул обратно под одеяло, мгновенно приняв привычную позу умирающего лебедя. Лицо снова стало скорбным. Через минуту в комнату вошла Галина Петровна с тарелкой. Толик тут же скривился и слабо, жалобно застонал.

Елена медленно закрыла крышку ноутбука.

В кухне гудел холодильник — старый, надежный «Саратов». За стеной у соседей работал телевизор, бубнил диктор новостей. Где-то на улице выла сигнализация. Жизнь шла своим чередом.

Она сидела неподвижно минут десять. Разглаживала ладонью скатерть. Там, на углу, была бахрома, которую их кот когда-то подрал когтями. Елена пальцами распутывала ниточки, выравнивала их. Одну за другой. Спокойно. Методично. Красная ниточка, белая ниточка.

Потом встала. Ноги не дрожали. Спина выпрямилась сама собой.

Она прошла в коридор, достала стремянку. Полезла на антресоли. Там, в пыльной темноте, лежал большой клетчатый чемодан.

Они покупали его для поездки в санаторий в Анапу в девяносто восьмом году. Чемодан был громоздкий, китайский, на колесиках, одно из которых заедало и противно скрипело.

Елена стащила чемодан вниз. Протерла тряпкой слой пыли.

Зашла в спальню. Резко включила верхний свет — яркую люстру, которую Толик запрещал включать («глаза режет»).

Анатолий зажмурился и приоткрыл один глаз.

— Ленка, ты? Сдурела? Выключи свет! И принеси кефиру, в животе урчит, сил нет терпеть…

Елена молча подошла к шкафу и распахнула дверцы.

— Ты че делаешь? — в голосе мужа появилась настороженность.

Она начала выбрасывать его вещи на пол. Свитера, рубашки, спортивные штаны с вытянутыми коленями, носки. Вещи летели кучей, как попало.

— Лен? Ты чего? Белая горячка?

Елена повернулась к нему. Лицо у неё было такое спокойное, такое безжизненно-гладкое, что Анатолию стало страшно по-настоящему.

— Вставай, — сказала она тихо.

— Куда вставай? Ты в уме? Я же не могу… У меня спина! Ноги!

— Вставай, артист, — она взяла со стола ноутбук и кинула его на кровать, прямо ему в ноги.

Он посмотрел на экран. Видео стояло на паузе — тот самый момент, где он стоит посреди комнаты в семейных трусах и с ухмылкой чешет бок.

Тишина в комнате стала плотной, осязаемой, как вата.

Анатолий побагровел. Шея надулась. Потом он резко побледнел.

— Лен, это не то, что ты думаешь… Это ремиссия! Мне просто легче стало на минутку, я хотел сюрприз сделать… Разомяться хотел…

— Вон, — сказала Елена.

— Куда я пойду? — взвизгнул он. — Ночь на дворе! У меня давление! Я больной человек!

— К «кисуле» пойдешь. Или к Станиславскому в театр. Мне плевать.

Он попытался было снова лечь, натянуть одеяло до подбородка, спрятаться в свой привычный домик болезни.

Елена подошла и сдернула одеяло. Рывком. Оно улетело на пол.

— Вставай, говорю. Или я сейчас полицию вызову. И скорую. Пусть они зафиксируют твое чудесное исцеление. И соседей позову, покажу им кино.

— Я здесь прописан! — заорал он, забыв про «больной голос» и подскакивая на кровати. — Ты не имеешь права! Это мое жилье!

— Квартира мамина, — отчеканила Елена. — Досталась мне по наследству до брака. Ты здесь никто. Гость. Загостившийся. Собирай манатки, пока я добрая.

Анатолий встал. Ноги его держали прекрасно. Он понял, что игра окончена. Он суетливо, злобно, срывая вешалки, начал запихивать вещи в чемодан. Бормотал проклятия, называл её «сумасшедшей», «ведьмой», «старой грымзой». Обещал, что она еще приползет к нему на коленях, что она сдохнет в одиночестве.

Елена стояла у окна, скрестив руки на груди, и смотрела на улицу. Там, в круге света от фонаря, ветер качал голые ветки тополя. Ей было всё равно. Его слова отлетали от неё, не задевая.

— Сапоги надень зимние, — сказала она вдруг ровным голосом, не поворачиваясь. — Там подмораживает. Гололед.

— Да пошла ты со своей заботой! — рыкнул он, но сапоги из обувницы достал и надел.

Когда он выволакивал чемодан в прихожую, сломанное колесико противно, визгливо скрипело. Он со злостью пнул входную дверь ногой, пытаясь открыть замок. Дверь не поддавалась.

— Ручку вверх, — машинально подсказала Елена. — Надо чуть приподнять.

Он дернул ручку вверх, дверь распахнулась в темный подъезд.

— Дура! — крикнул он напоследок и вышел, грохоча чемоданом по ступенькам.

Елена подошла и закрыла дверь.

Щелкнул замок. Один оборот. Второй.

Она прислонилась спиной к холодному металлу двери и закрыла глаза.

В квартире стало тихо. Но это была не та пугающая, липкая тишина одиночества, которой она боялась все эти годы.

Это была тишина чистоты. Тишина покоя.

Она прошла на кухню. Достала из холодильника «Докторскую» колбасу, которую купила для него. Отрезала толстый, неаккуратный ломоть. Положила на ломоть черного хлеба.

Включила чайник.

Потом подошла к окну и распахнула форточку настежь.

В перегретую, пахнущую лекарствами кухню ворвался холодный, колючий воздух, пахнущий снегом, выхлопными газами и свободой. Он вытеснял запах корвалола, старой пыли и лжи.

Елена Сергеевна откусила бутерброд, глядя в темноту двора. Где-то там, внизу, удалялась фигура с чемоданом, но она даже не посмотрела вниз.

Завтра надо будет позвонить в ЖЭК, вызвать плотника, Михалыча. Пусть починит дверную ручку, чтобы закрывалась легко. И паркет в прихожей надо подклеить, а то скрипит, сил нет.

Теперь можно. Деньги есть. Зубы она все-таки вылечит

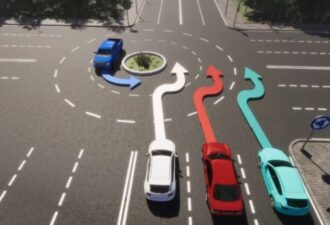

Тест по ПДД на круговом перекрестке — кто из водителей не прав

Тест по ПДД на круговом перекрестке — кто из водителей не прав